![]() なんでも相談(無料相談)

なんでも相談(無料相談)

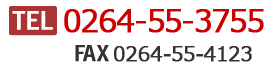

村福祉係との連携により、弁護士会、司法書士会、民生児童委員(正副会長)、保護司、人権擁護委員、行政相談員の協力を得て、毎月1回開設しています。些細なことでも一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

- 場所 大桑村役場、須原地区館、野尻地区館を巡回

- 時間 13:00~16:00(通年)

- 費用 無料

令和7年度なんでも相談予定表

- お問い合わせ

- 大桑村役場福祉係 0264-55-4022

- 大桑村社会福祉協議会 0264-55-3755

第三者委員(任期:令和9年3月31日まで)

第三者委員(任期:令和9年3月31日まで)

社協への苦情・要望の解決に客観的な視点を確保するため、以下の方に第三者委員をお願いしています。

公正・中立な立場からサービス改善への助言をいただくほか、直接社協へは言いづらい苦情の受け皿にもなっていただいています。

- 西沢 正樹 ℡55-4026

- 中島 香代子 ℡55-4102

- 振田 仁 ℡55-1172

金銭管理・財産保全サービス事業(大桑村社協独自サービス)

金銭管理・財産保全サービス事業(大桑村社協独自サービス)

高齢者や障害者が地域で安心して日常生活を送れるようにするために、契約に基づき日常的金銭管理サービスや

書類等の預かりサービスを提供します。

生活福祉資金貸付事業(長野県社会福祉協議会より受託)

生活福祉資金貸付事業(長野県社会福祉協議会より受託)

生活福祉資金貸付事業は、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対して、資金貸付(低利又は無利子)と必要な相談・支援により、その世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図ることを目的としています。相談・申込窓口は、市町村社会福祉協議会です。

生活福祉資金貸付に係る条件等の一覧

貸付けには具体的な使用目的が必要で、資金種類ごとに条件や基準等を満たすことが必要となります。

| 総合支援資金 | 失業者等に対して、生活再建に向けた継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と生活費等を貸付けることによって、自立生活を促進するための貸付資金。住居のない離職者には、公的制度給付等までのつなぎ資金(臨時特例つなぎ資金)があります。 |

|---|---|

| 福祉資金 | 低所得世帯等に対して、日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用。緊急かつ一時的に生計維持が困難に陥った場合には緊急小口資金で対応。 |

| 教育支援資金 | 低所得世帯に対して、学校教育法に規定する高校、短大、大学又は高等専門学校に就学するために必要な経費を対象とした貸付資金。 |

| 不動産担保型生活資金 | 低所得の高齢者世帯が、一定の居住用不動産を担保として生活資金を借受け、住み慣れた家での生活を送ることを目的にした貸付資金。要保護世帯向けの不動産担保型生活資金もあります。 |

貸付対象の世帯

低所得世帯

(1)貸付対象は、生活福祉資金貸付制度要綱第3に規定する世帯とし、特に「低所得者世帯」の収入基準は、申込月における申込者及び申込者と同一の世帯に属する者の収入の合計額によるものとし、原則、「基準額」に2.0倍を乗じた額に申込者が居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下とする。

ただし、災害、疾病等経済的に変動があった時はこの限りではない。

なお、「基準額」は市町村民税が課税されていない者の収入額(各自治体が条例で定める市町村民税均等割が非課税となる所得額に給与所得控除額を加えて得た額。)に1/12を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とする。

(収入基準について.pdf)

(2)申込日における申込者及び申込者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が(1)の基準額の6倍以内であること。ただし、100万円を超えないものとする。(2)借受人は、原則として65歳未満の者とする。ただし、緊急小口資金については、この限りではない。

障害者世帯

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている者が属する世帯。(障害者総合支援法によるサービスを利用している等、同程度と認められる方を含む。)

高齢者世帯

65歳以上の高齢者が属する世帯。

借受人・連帯借受人・連帯保証人

次のいずれの事項にも該当することとします。

借受人

原則、世帯主(生計中心者)を借受人とします。

原則、65歳未満の者とします。(福祉資金の緊急小口資金を除く。)

生活福祉資金貸付制度において、連帯借受人及び連帯保証人になっている方は、申込みをすることができません。

連帯借受人

借受人の返済能力、資金種類、使途目的により、同一世帯の連帯借受人を設定することが必要なケースがあります。

- (ケース1)… 65歳以上の者が借受人となる貸付け

- (ケース2)… 障害者世帯等で年金収入のみの者が借受人となる貸付け

- (ケース3)… 申込時点で、無職の者が借受人となる貸付け

連帯保証人(原則として必要となります)

借受世帯の生活の安定への援助を行い、償還困難時には債務を履行することができる方とします。

原則として、60歳以下で長野県内に居住する者とし親族(借受世帯とは別世帯)を優先します。

保証能力を認めることができる方とします。(住民税を滞納している方は認められない場合があります。)

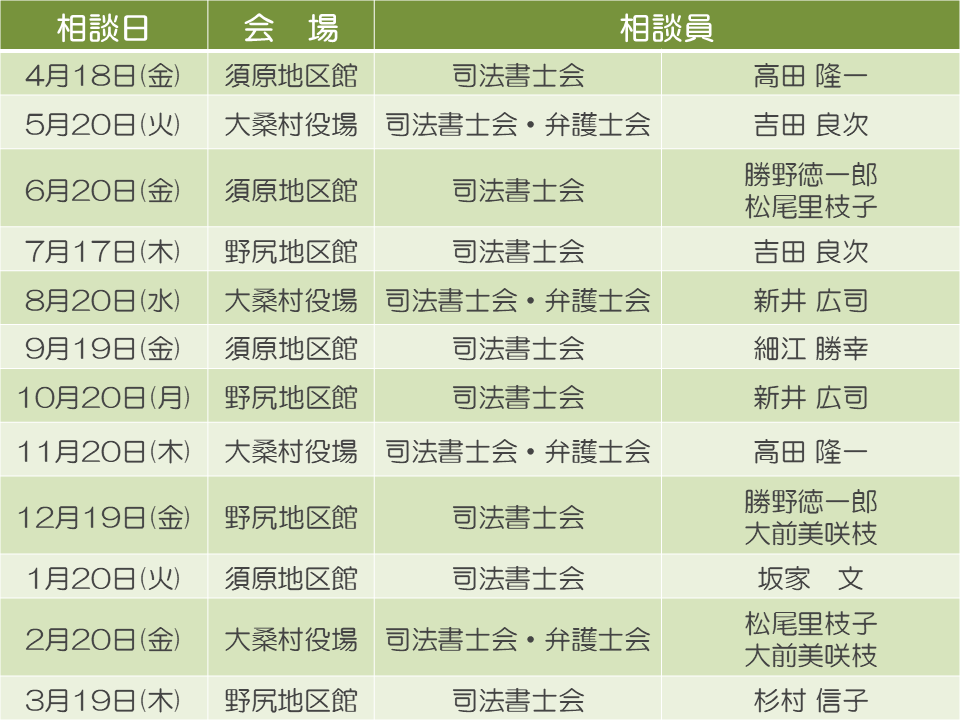

貸付・償還の流れ

日常生活自立支援事業(長野県社会福祉協議会より受託)

日常生活自立支援事業(長野県社会福祉協議会より受託)

日常生活自立支援事業は、高齢者や障害者の方々が住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用などに関わる相談やお手伝い(援助)をし、その生活を支援する事業です。

- お金の出し入れなど、日常的な金銭の管理に不安がある。

- 自分の知らないうちに預貯金が引き出されたり、年金が勝手に使われている。

- 通帳や印鑑の保管に不安がある。

- 一人暮らしの生活や将来の生活に不安がある。

- 福祉サービスの利用手続きや介護保険の申請援助等をして欲しい。

対象となる方

認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力が十分でないため日常生活での福祉サービスの利用や、金銭管理等がうまくできない方々が対象になります。

お手伝いする人

社会福祉協議会は、地域福祉を推進する公共性の高い非営利組織です。ご相談からサービスの提供にいたるまで、社会福祉協議会の「専門員」「生活支援員」が責任を持ってご援助いたします。また、援助の内容に不満がありましたら、いつでも申し出ることができます。

専門員のしごと

- お悩みごとの相談を受けて、ご本人の意向をもとに適切な支援計画を作成し、ご契約を交わし、常に利用者との意思疎通をはかり支援をいたします。

生活支援員のしごと

- 契約の内容にそって定期的に利用者のところにお伺いし、福祉サービスの利用手続きのお手伝いや、預貯金の出し入れなどを代行いたします。

※秘密は厳守しますので、お気軽に最寄りの市町村社会福祉協議会にご相談ください。

料金

ご相談や支援計画の作成にかかる費用は全て無料です。

生活支援員がお手伝いするときに、利用料と交通費がかかります。利用料金は1時間当たり1,000円です。

1キロメートル当たり20円です。生活保護を受けている世帯は無料です。

お願い

この事業は、法律では「福祉サービス利用援助事業」といいますが、長野県では「日常生活自立支援事業」という名称で実施しています。

対象となる皆様の一人でも多くの方にこの事業をご利用いただきたいと考えていますが、ご利用いただくためには次のことが大切になってきますので、特にご家族や関係者の皆様にご理解をいただきご協力をお願いします。

ご本人の意思が確認できること

この事業は、福祉サービスを利用する際の手続きや申請、日常的な金銭管理等利用者の権利に深くかかわった援助をするため、あくまでもご本人(利用者)の意思が確認できることが利用の前提となります。

関係者や本人以外の人がよかれと思っても、ご本人の意思確認がされないで行うことはできません。

契約行為が理解できること

この事業における契約行為とは、ご本人(利用者)と社会福祉協議会の間で福祉サービス利用援助契約を締結することをいいます。

家族や代理の方との契約は結ぶことができません。(ただし、成年後見人等と契約を結ぶことは可能です)つまり、利用者が契約内容をある程度理解されていなければ、契約行為は成立しないということになります。一方通行の契約は利用者に不利益を生じさせることにもつながりかねません。契約は双方が対等の立場であることに重要な意味があると同時に、ご本人の意思を最大限に尊重していくことが大切と考えます。

成年後見支援センター事業(村助成事業)

成年後見支援センター事業(村助成事業)

障がいのある方やもの忘れのある方の権利擁護を目的として、成年後見制度に関する相談支援等の業務を行う大桑村成年後見支援センターを開設しました。成年後見制度についてどんなことでもご相談ください。

- 一人暮らしの親が認知症になり、預貯金・不動産の管理や相続手続きができずに困っている。

- 訪問販売や悪徳商法の被害にあわないか心配

- 障がいのある子を見守る親族がいなくなった後の生活(将来)が心配

- 福祉サービスの利用や施設入所をしたいが内容が理解できず、自分で契約ができない

- 物忘れや障がいがあり、金銭管理ができず頼れる人もいない

「成年後見制度」とは

【(※)身上保護と財産管理(成年後見人ができること)】

| 身上保護 | 財産管理 | |

| 内容 | 本人の代理として生活・医療・介護等に関する契約や手続き等、生活に関する支援 | 本人の財産の管理や契約等の法律行為のサポートなど、金銭に関する支援 |

| 具体例 | 以下の契約締結・費用の支払い

|

|

センターの業務内容

- 成年後見制度に関する総合的な相談をお受けします。

- 制度の理解を深めるために、セミナー等を開催します。

- 福祉関係者等の研修会や地域等にも出向いて制度の説明をします。

- 広報やパンフレットなどで住民の皆さんに制度の周知を行います。

- 成年後見制度の利用手続きや家庭裁判所への申立てに関する支援を行います。

- 家庭裁判所の審判にもとづき、大桑村社会福祉協議会が法人として成年後見人を受任し、本人を支援します。

- 弁護士、司法書士、社会福祉士は専門職後見人として財産管理や身上保護にかかる法律行為を主に担いますが、日常的な見守りなど地域に密着した活動は「市民後見人」のような担い手が必要で、育成が急務となっています。

- 市民後見人に関する知識や技術を身につけるための研修会など、関係機関と連携して企画します。

- 後見人活動が適正かつ安心して行えるよう相談支援を行います。

- 木曽広域連合に設置されている中核機関と連携して、制度の利用促進、後見人支援の機能の充実を図ります。

- 弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門家の参画による「受任調整会議」を木曽広域連合と設置し、受任調整を行います。